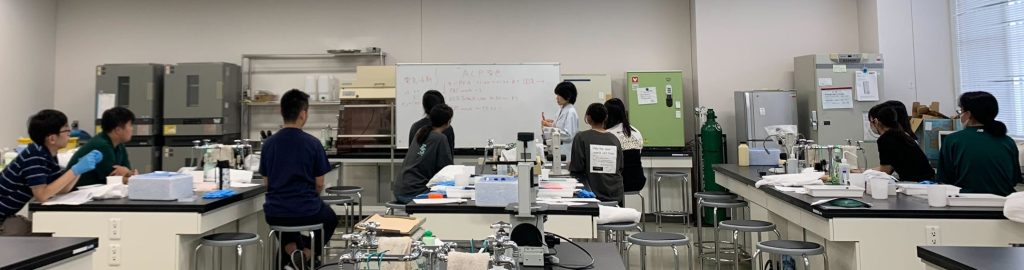

夏休み研究実習への参加報告

本学で開催された受験生向けイベント「夏休み研究実習」【詳細はこちら】に、

再生医科学研究室も参加しました。

我々のラボは 「4. iPS細胞とプラナリアを使って『再生』について調べよう」 というテーマで、

高校生のみなさんと一緒に、以下のような実験を行いました🔬🧫🧬

・iPS細胞と体組織培養細胞の形態的な違いを見出す

・iPS細胞の体細胞の違いを遺伝子発現解析で確認する

・プラナリアをカットし、その様子を観察する

高校生の皆さん、とても集中して実験に取り組んでくださいました。

また、iPS細胞とプラナリア、どちらに興味があって応募されたのか聞いたところ、

丁度半々くらいだったのも印象的でした。プラちゃん、結構人気!

当日の実習指導は、

修士1年 大堀 光紗 さん

学部4年 綾部 愛美 さん・高梨 真帆 さん・滝沢 結菜 さん

が担当してくれました。

特に、学部4年の3人は初めてのTAイベントでしたが、

本学の先輩として、落ち着きのある&温かな雰囲気で指導してくださいました!

4人とも、ありがとうございました😀

高校生の皆さんに、少しでも生命の不思議💓を身近に感じていただけましたら幸いです😊✨

プラナリアの再生は超すごいが、7日間かかる!

プラナリアをカットすると、概ね完全な形態再生には7日間かかります

(Dugesia Japonicaという種の場合)。

プラナリアの再生を実習テーマにすることは、とても魅力的ではあるのですが、

実験計画の際、3分クッキング化

(ここに3日前にカットしたプラがございます、サッ!的な)

するか、毎年頭を悩ませております…。

大真面目に考えると、細胞分裂を促進すれば、数日は短くなる気がするのですが、

DNA複製時のエラー出現率が高くなったり、

秩序だった細胞の数や立体構造のバランスが崩れないか、

そもそも再生が不完全になっては本末転倒!と途中で思考がストップしてしまいます。

でもこれは本気で突き詰めれば、臓器創生・再生医療技術への応用にも

つながりうる本質的な問いです。

例えば、ヒトの発生から出生までは概ね280日かかります。

この過程を培養シャーレ中で再現できれば、

そのこと自体がまず超ノーベル賞級に素晴らしいですが、

臓器形成中での間に移植を待つ患者さんの状態が急変する可能性もあります。

質や機能を保障しながら、できるだけ短い期間で臓器形成が可能になれば、

いつでも誰もが移植医療を受けられる、究極の再生医療が完成するでしょう。

まずは、ホームページをご覧いたただいている皆様の中に、

ドラえもんの「タイムふろしき」ごとく、

【プラちゃんの再生を2-3日くらいまで短縮できる方法】を

思いついた中高生のみなさんがいらっしゃいましたら、

ぜひご連絡くださいませ😀✨