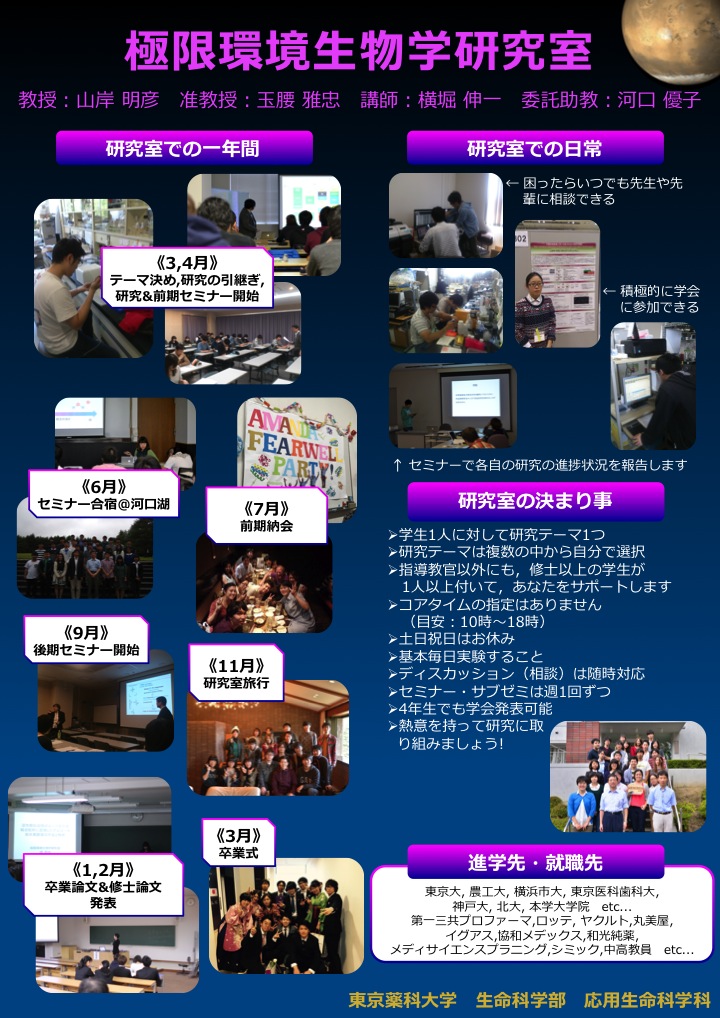

東京薬科大学 極限環境生物学研究室

深海底から宇宙へ、37億年前から未来へ、分子から社会へ

教授:山岸明彦(理学博士) ホームページへ

准教授:玉腰雅忠(工学博士) ホームページへ

講師:横堀伸一(理学博士) ホームページへ

助教:河口優子(博士(生命科学)) ホームページへ

お知らせ

山岸教授の最終講義が行われました。(18.3.17)

エコプロ2017に出展します。(17.12.7-17.12.8)

2017年度生命科学系学会合同年次大会にて山岸教授がワークショップ:アストロバイオロジー:地球と宇宙での生命探査のオーガナイザーとして、横堀講師がワークショップ:遺伝暗号Magic20の起源と進化のオーガナイザーとして講演し、 河口嘱託助教、八木研究員、大学院生が講演およびポスター発表します。(17.12.6-17.12.9)

サイエンスアゴラのキーノートセッションで山岸教授と河口嘱託助教が講演を行いました。(17.11.25)

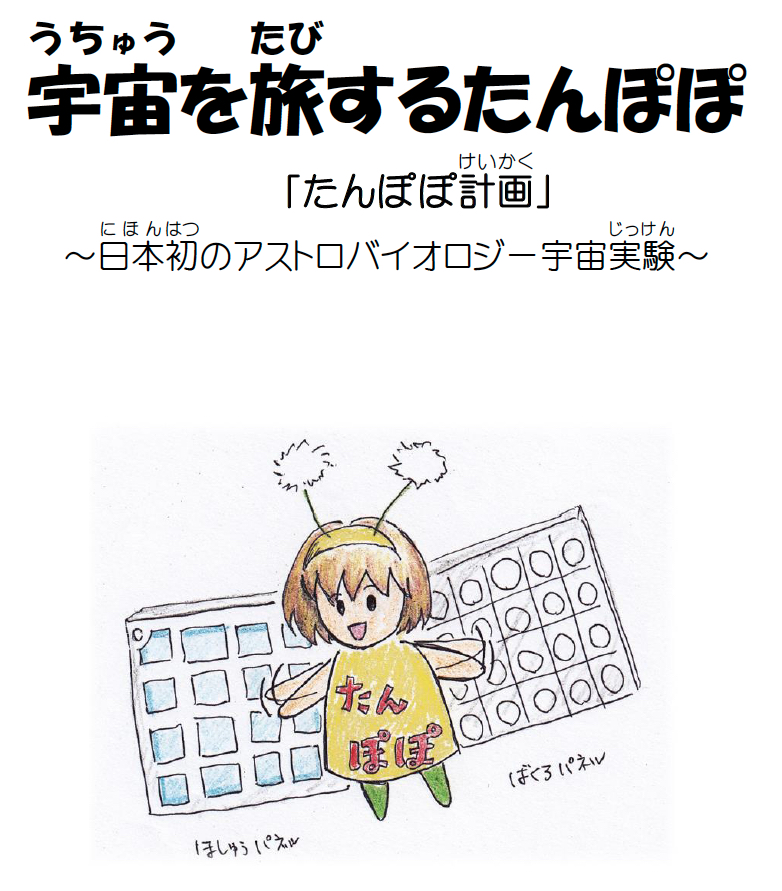

宇宙実験「たんぽぽ計画」の2年目のサンプルが東京薬科大学に届き、解析が開始されました。(17.10.20)

富士Calmにてセミナー合宿が行われました。 (17.7.9)

UCLAとの共同研究の成果がPNASに掲載されました。 (17.5.2)

新年度の研究室メンバーを掲載しました。 (17.4.1)

本研究室卒業生の主な就職先

エコプロ2017に出展します。(17.12.7-17.12.8)

2017年度生命科学系学会合同年次大会にて山岸教授がワークショップ:アストロバイオロジー:地球と宇宙での生命探査のオーガナイザーとして、横堀講師がワークショップ:遺伝暗号Magic20の起源と進化のオーガナイザーとして講演し、 河口嘱託助教、八木研究員、大学院生が講演およびポスター発表します。(17.12.6-17.12.9)

サイエンスアゴラのキーノートセッションで山岸教授と河口嘱託助教が講演を行いました。(17.11.25)

宇宙実験「たんぽぽ計画」の2年目のサンプルが東京薬科大学に届き、解析が開始されました。(17.10.20)

富士Calmにてセミナー合宿が行われました。 (17.7.9)

UCLAとの共同研究の成果がPNASに掲載されました。 (17.5.2)

新年度の研究室メンバーを掲載しました。 (17.4.1)

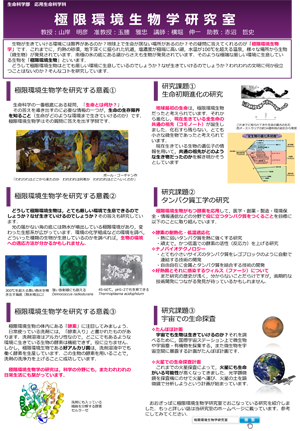

本研究室では大きく分けて、タンパク質工学の研究と進化の研究の二つの分野の研究を行っている。

キーワード: 極限環境生物学, タンパク質工学, 進化工学, 低温適応, ナノバイオテクノロジー, 分子進化,

耐熱菌、好熱菌、高度好熱菌、超好熱菌, 超好熱菌, 系統樹, 全生物の進化系統樹, 共通の祖先,

コモノート, 古細菌, 海底熱水地帯, 真核生物の起源, エーテル脂質, アストロバイオロジー

耐熱菌、好熱菌、高度好熱菌、超好熱菌, 超好熱菌, 系統樹, 全生物の進化系統樹, 共通の祖先,

コモノート, 古細菌, 海底熱水地帯, 真核生物の起源, エーテル脂質, アストロバイオロジー

タンパク質工学の研究

現在のタンパク質工学は「工学」ではない。工学と言うからには目的の性質をもつものを「設計」できなければならないが現在これは不可能である。

本研究室の究極的目標は目的のタンパク質を自由にデザインできるようになり、医学、創薬、製造、環境保全、情報通信などの分野で役に立つタンパク質をつくることである。そのために以下の研究に取り組んでいる。

酵素の進化工学的改変

酵素は鏡像異性体を認識可能なタンパク質触媒と考えることができる。その工業利用をめざして、低温適応機構の解明や基質特異性変換など、好熱菌を利用した進化分子工学にとりくんでいる。耐熱性を保持したまま活性を上昇させることに成功している。

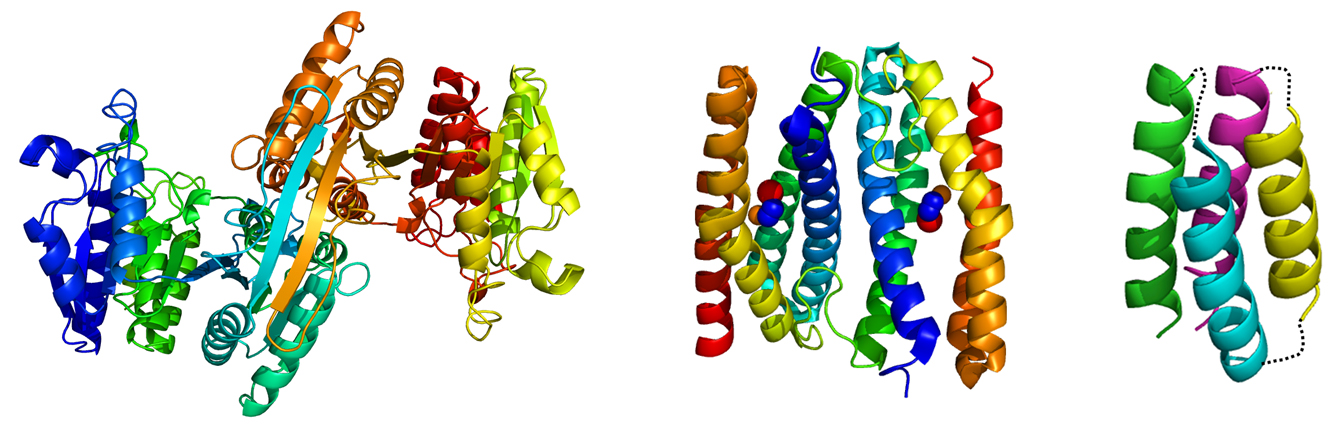

タンパク質を材料としたナノバイオテクノロジー

政府は21世紀の4つの科学研究課題を選定した。その一つがライフサイエンスであり、もうひとつがナノテクノロジーである。好熱菌のタンパク質は大変強いので、これをナノテクノロジーに使わない手はない。好熱菌のタンパク質を利用してタンパク質ナノブロックを作っている。究極的にナノマシン、ナノエレクトロニクスをめざす。

バイオナノテクノロジーの材料としている好熱菌タンパク質と人工耐熱性タンパク質

タンパク質構造形成原理の研究

タンパク質の構造形成原理を解明しようとしている。そのために、好熱菌を宿主とした進化工学系を駆使して、タンパク質の耐熱性や折り畳み機構の解明をおこなっている。

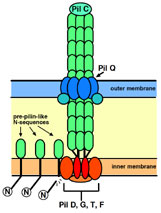

好熱菌超分子構造の研究

好熱菌線毛やファージを調べることから、超分子複合体構造解明をめざしている。

超分子複合体である好熱菌線毛の重合モデル

生命初期進化の研究

全生物の共通の祖先遺伝子の研究

現存する生物の遺伝子を元に、いまから40億年前の祖先生物の遺伝子を推定することができる。祖先生物の遺伝子を作ることから、地球最古の生物の姿を明らかにしようとしている。40億年前の生命はどんな生物だったのだろうか。

無脊椎動物の進化の研究

微生物や無脊椎動物の分子進化を調べている。化石の残らない生物の進化は未知の部分が多い。ミトコンドリアゲノムの解析から無脊椎動物進化を解明する。

微生物や無脊椎動物の分子進化に関してはこちらも参照してください。

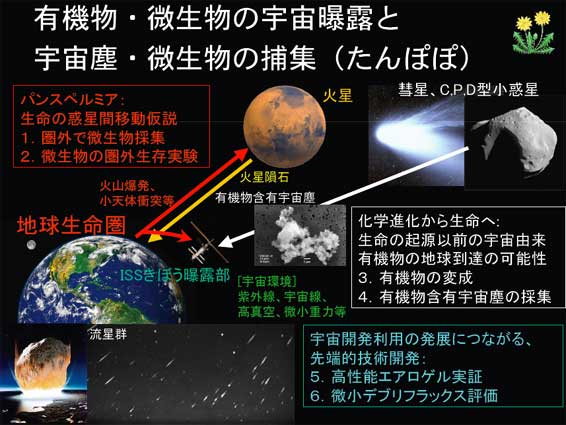

大気圏微生物の研究

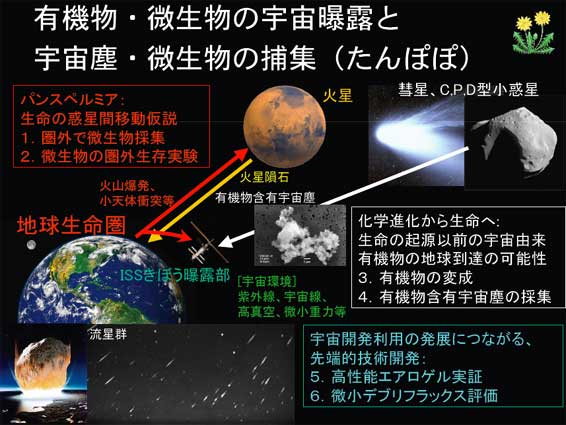

生物は、地球から他の惑星へ移動したかもしれない。 「たんぽぽ計画」研究グループは、ISS-JEM(国際宇宙ステーション・日本実験棟)上での微生物の天体間の移動の可能性の検討と微小隕石の検出および生命の材料となり得る有機化合物の解析実験を行っている。

極限環境生物学研究室に関連する「まめ知識」

極限環境生物学研究室の「在学生の声」、「卒業生メッセージ」はこちら

教材等

参考文献

- 山岸明彦: 生体ナノマシンの分子設計の戦略分子進化の方法

-

生体ナノマシンの分子設計、p. 70-84 共立出版 2001

- 山岸明彦: 細胞の起源「化学進化・細胞進化」

-

石川統編、p. 9-54岩波書店 2004

最近の論文等はホームページ参照 http://www.ls.toyaku.ac.jp/~lcb-7/publications.html

Copyright(c) 2005-2017 極限環境生物学研究室. all right reserved.